(图片来源:赵丽蓉网上纪念馆)

在数字时代的云端星河中,有一座永不关闭的精神殿堂 —— 赵丽蓉网上纪念馆,如同她留在观众心中的笑靥,跨越时空界限,成为全球华人共同的情感坐标。这里珍藏着她从评剧舞台到春晚荧幕的艺术轨迹,陈列着观众耳熟能详的经典影像,更凝聚着无数人对这位 “人民艺术家” 的深切追思。每当点击进入这座线上纪念馆,扑面而来的不仅是泛黄的剧照与珍贵的影像,更是一个时代关于欢笑与温暖的集体记忆。

一、评剧沃土育芳华:从戏台到人生的初章

赵丽蓉 1928 年 3 月生于河北宝坻(现属天津)的评剧世家,贫寒的家境让戏曲成为她接触世界的第一扇窗。8 岁登台唱《回杯记》,12 岁正式拜师学评剧,童年的她在戏班的板胡声中摸爬滚打,在师父的严苛教导下淬炼嗓音。网上纪念馆的 “艺术年谱” 板块,清晰记录着她 16 岁在《花为媒》中首演阮妈时的剧照:梳着两把头、身着绛红褂子的她,眼尾带笑,指尖捏着绢帕,一颦一笑已显喜剧天赋。正是这些舞台积淀,让她在 1950 年代随中国评剧院进京时,便以《杨三姐告状》中杨母的悲怆唱腔、《刘巧儿》中李大婶的俏皮演绎,成为京城戏迷口中 “浑身是戏” 的角儿。

纪念馆里一段珍贵的采访视频中,赵丽蓉曾笑言:“小时候在后台,看老艺人勾脸、穿靴,觉得台上的人都带着光。后来自己站上戏台才明白,这光是汗珠子砸出来的。” 她的基本功有多扎实?1952 年演出《杜十娘》,船行江上的 “跌步”“卧鱼” 等身段,即便放在今天的评剧舞台上,仍被视作教科书级演绎。

二、春晚舞台绽光华:当传统邂逅时代的幽默

1988 年,一个偶然的契机让 49 岁的赵丽蓉从戏曲舞台走向更广阔的天地。北京市曲剧团编剧石林在春晚小品《英雄母亲的一天》手稿末尾注明:“建议请赵丽蓉老师主演”,这个 “建议” 改写了中国小品史的篇章。网上纪念馆的 “春晚记忆” 专题里,收藏着当年的试镜录像:穿着蓝布衫、操着唐山话的她,临场发挥 “司马缸砸光” 时的憨态,让导演组拍板定案 —— 中国小品界从此多了一位 “老太太专业户”。

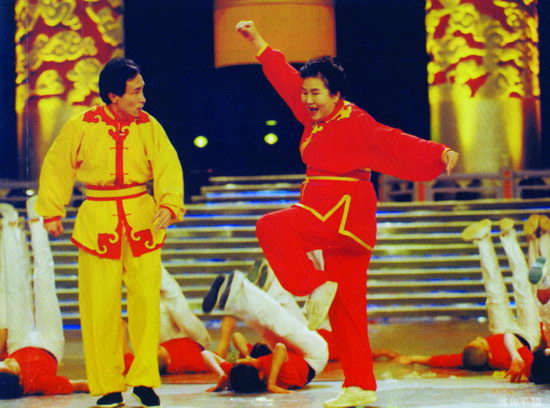

1992 年与巩汉林搭档的《妈妈的今天》,开创了 “唐山话 + 流行元素” 的喜剧范式。纪念馆中这段小品的高清修复版里,她踩着探戈步说 “探戈儿就是趟啊趟着走”,身段笨拙却透着灵动,连一旁的巩汉林都忍不住笑场。更令人惊叹的是她的艺术创新:1995 年《如此包装》里,将评剧《报花名》改编成 Rap,穿皮夹克戴金链子的 “麻辣鸡丝” 形象,让传统戏曲在流行文化中焕发新生;1996 年《打工奇遇》结尾,她悬腕写下 “货真价实”,镜头特写下笔锋苍劲有力 —— 谁能想到,为了这四个字,只有小学文化的她在剧组练了整整三个月,宣纸堆成小山,手指磨出茧子。

三、岁月长河留真意:在苦难中绽放的豁达

网上纪念馆的 “人生剪影” 栏目,藏着几张泛黄的老照片:1960 年代,她抱着襁褓中的儿子,脸上洋溢着母亲的温柔;1980 年代,与第二任丈夫盛强在后台的合影,两人相视而笑,眼中是历经丧夫失女之痛后的相依为命。命运对她从不宽容:32 岁痛失第一任丈夫,中年又遭遇女儿夭折,晚年身患肺癌,但她始终将苦涩酿成舞台上的甜。1999 年春晚,化疗后的她戴着假发表演《老将出马》,唱英文版《我心永恒》时气息不稳,却坚持完成每个动作 —— 纪念馆收录的幕后纪录片里,能看到她下台后虚弱地靠在椅背上,却笑着对工作人员说:“只要观众乐呵,这点儿累算啥?”

2000 年 7 月 17 日,她在家人陪伴下平静离世,临终前留下遗言:“别搞仪式,别麻烦大家。” 但八宝山送别那日,万人空巷,自发前来的观众举着 “赵妈一路走好” 的横幅,哭声震天。网上纪念馆的 “思念长街” 板块,至今仍有网友留言:“小时候看您的小品笑出眼泪,长大后才懂笑声里藏着对生活的热爱。”

四、云端之上的永恒:纪念馆里的精神传承

如今的赵丽蓉网上纪念馆,早已超越了简单的纪念意义。在这里,“艺术展厅” 分类陈列着她的戏服、手稿、奖杯,甚至当年《打工奇遇》里的 “宫廷玉液酒” 酒壶道具;“影像库” 收录了她从评剧到小品的完整作品,连 1984 年客串电视剧《西游记》中车迟国王后的罕见片段都清晰可寻;最动人的是 “留言墙”,有人写下 “奶奶,您的‘货真价实’教会我做人要实在”,有人说 “每次难过就看您的小品,笑声能治愈一切”。

每年忌日与春节,纪念馆会推出特别专题:2023 年春节,“春晚经典回顾” 专区上线了她七次登上春晚的幕后花絮,网友们在弹幕里刷满 “过年好,赵奶奶”;2024 年评剧诞辰 110 周年,馆内举办 “赵丽蓉评剧艺术云展”,年轻观众通过 3D 技术 “走进” 虚拟戏台,看她重现《花为媒》的 “坐楼” 选段。这座永不落幕的纪念馆,让生于 1928 年的赵丽蓉,在 2025 年的数字时代依然鲜活 —— 她的幽默、坚韧、对艺术的虔诚,通过屏幕传递给 Z 世代,正如她当年在舞台上所说:“观众是咱们的衣食父母,咱得把心掏给人家。”

站在时光的河岸回望,赵丽蓉的艺术生涯是一部中国百姓的悲喜录:她演得了评剧里的苦情戏,也驾驭得了小品中的滑稽态;能在传统戏曲中深耕,也敢于在流行文化中破圈。而她留下的最珍贵遗产,或许不是某个经典角色,而是那份对艺术的 “货真价实”—— 不糊弄观众,不辜负时代,永远带着烟火气与真性情。

当我们在赵丽蓉网上纪念馆点击 “献花”,当年轻网友用 “麻辣鸡丝” 的梗制作鬼畜视频,当评剧社团以她的经典唱段作为入门教材,这位七旬老太太的笑容,正以新的形式在云端绽放。她曾说:“我就是个唱戏的,能让大伙乐,这辈子值了。” 如今,她的 “值了” 化作千万句 “谢谢您”,永远回荡在热爱她的人们心中。

愿这跨越时空的笑靥,永远温暖人间。