当伦敦的华人在永远怀念为父亲创建的网上纪念馆里,上传了父亲生前修补过的旧收音机照片,配文 “爸,您教我‘物件坏了修修还能用’的道理,我现在还记着”;当影迷们在赵丽蓉纪念馆中,接力分享 “先生舞台上‘不糊弄观众’的艺德故事,附上自己在工作中认真核对细节的打卡照”—— 这些藏在数字空间里的温暖瞬间,正是网上纪念馆公益初心的生动注脚。作为全球华人免费共享的网上纪念平台,它从 2005 年因一份对母亲的思念诞生至今,始终以 “因爱而起、为爱而生” 为内核,将网上纪念馆从 “个体情感的寄托”,打造成承载千万华人思念、传承文化的公益载体,让每一份怀念都有温暖归宿,每一个灵魂都能在数字空间找到安栖之地。

网上纪念馆的价值,从来不止于 “存储回忆”—— 它是跨越时空的情感纽带,是文化传承的数字载体,更是公益精神的具象实践。本文将从网上纪念馆公益初心的起源切入,拆解其在 “免费无门槛、隐私守护、情感联结、文化传承” 四大维度的实践路径,结合平台功能与真实用户故事,展现网上纪念馆如何以纯粹的公益立场,让 “慎终追远” 的传统在数字时代焕新,让爱与思念突破山海阻隔。

一、网上纪念馆公益初心的起源:从个体思念到华人共鸣

网上纪念馆的诞生,并非商业浪潮中的速成产品,而是源于一份最朴素的人间情感 —— 一位儿子对母亲的深切思念。这份个体的 “爱的承诺”,在近二十年的时光里,逐渐生长为连接全球华人的情感桥梁,让网上纪念馆的公益初心有了最动人的底色。

1.1 初心起点:为母亲搭建的 “数字思念容器”

2005 年,一位平凡母亲的离世,让她的儿子陷入了对 “如何留住回忆” 的焦虑:母亲熬粥时总顺时针搅三十下的习惯、织毛衣时把线头藏进针脚的技巧、讲给孙辈的 “老槐树结果子” 的故事…… 这些细碎却珍贵的细节,若不记录,终将被时光冲淡。为了守住这份思念,这位儿子创办了平台并搭建了第一个属于母亲的网上纪念馆 —— 没有复杂的功能,只有母亲的生活照、一段段手写的回忆文字,却成了 “让思念永恒” 的起点。

这份源于母爱的初心,从一开始就为网上纪念馆刻下了公益的基因:它不追求盈利,不索取回报,只为给每一份真挚的思念提供 “永久保存的容器”。正如平台理念中所说,“永久免费公益平台,只为守护每一位值得怀念的灵魂”,最初的网上纪念馆虽小,却像一束微光,照亮了 “如何让普通人的思念不被时光淹没” 的方向 —— 网上纪念馆不该是少数人的 “奢侈品”,而应是所有人都能触及的 “情感栖息地”,无论身份、地域、经济条件,都能在这里为思念找到归宿。

1.2 初心延伸:从个体到群体的 “华人情感共同体”

最初的网上纪念馆,只为纪念一位母亲;但随着越来越多华人的加入 —— 有人为远在故乡的父亲建馆,有人为海外逝世的亲友留痕,有人为崇敬的公众人物搭建纪念空间 —— 网上纪念馆逐渐从 “个体的思念角落”,成长为 “全球华人的情感共鸣平台”。

在金庸纪念馆这个公众网上纪念馆中,来自纽约、伦敦、悉尼的华人读者自发上传自己收藏的武侠小说手稿照片,留言 “先生笔下‘侠之大者,为国为民’的精神,我教给了孩子,他现在知道‘帮助别人才是真英雄’”;在一位用户为祖父创建的私人网上纪念馆里,分散在国内、欧美、东南亚的家族成员,通过留言墙同步分享 “祖父教的水稻种植技巧”“祖父的‘踏实做人’家训”,甚至在线上约定 “清明当天同步点烛缅怀”。这种跨越地域的情感联结,正是网上纪念馆公益初心的延伸 —— 它不再只为个体守护思念,更成为全球华人 “共享情感、共忆美好” 的公益桥梁,让 “华人情感共同体” 的纽带在数字空间愈发牢固。

二、网上纪念馆的公益实践:四大维度守护爱与思念

网上纪念馆始终以 “公益” 为核心,从 “免费无门槛” 降低纪念成本,到 “隐私守护” 保障情感安全,再到 “情感联结” 打破时空阻隔、“文化传承” 延续精神内核,每一项实践都围绕 “让普通人的思念有处可去、有法可传” 展开,让网上纪念馆成为真正 “为爱而生” 的公益载体。

2.1 实践一:免费无门槛 —— 让每一份思念都 “零负担”

传统纪念方式常受限于成本:线下扫墓需交通、食宿费用,实体纪念册需印刷成本,这些都可能成为 “普通人留住思念” 的阻碍。而永远怀念的网上纪念馆,从创建到运营,所有服务均永久免费 —— 无论是为亲友搭建私人网上纪念馆,还是参与梅艳芳纪念馆、张国荣纪念馆等公众馆的缅怀,上传照片、视频、留言互动、协作编辑等功能,均无任何收费,也没有积分、虚拟货币等隐形消费。

在广东打工的贵州籍用户王先生,每年清明若返乡为父母扫墓,需花费近 2000 元交通食宿费,相当于半个月工资。2019 年,他通过平台为父母创建了网上纪念馆,清明时上传 “自己种的玉米照片”“帮邻居修房的视频”,零成本实现纪念,还能与老家的弟弟同步互动:“以前总为回不去而遗憾,现在有了网上纪念馆,不管在哪,都能‘陪’着爸妈,还不用花一分钱。” 这种 “零负担” 的纪念,让千万像王先生这样的普通人,都能通过网上纪念馆守护思念,真正践行了 “无门槛的网上祭奠,汇聚思念与文化情感的深度碰撞” 的平台承诺。

2.2 实践二:隐私守护 —— 让私密思念 “安全无扰”

网上纪念馆承载的,往往是用户心底最柔软的回忆 —— 可能是亲人病中的照片,可能是未对他人言说的 “悄悄话”,这些内容需要绝对的隐私保障。平台的网上纪念馆,通过 “三级隐私保护” 机制,为用户筑起 “安全屏障”:用户创建的私人或家族网上纪念馆,将被禁止任何搜索引擎检索(包括所有留言与讨论内容);用户还可为纪念馆设置访问密码,仅允许家人或指定亲友进入;更细致的是,“留言仅登录本人可见” 的功能,能让用户放心写下对逝者的心里话,不必担心被无关人员看到。

上海的李女士为已故丈夫创建了私人网上纪念馆后,不仅设置了访问密码,还将 “留言权限” 设为 “仅自己可见”:“我每天都会写点想对他说的话,比如孩子今天考了满分、家里的花开了,这些话不想被外人知道,有了隐私保护,我就能放心在这里‘和他聊天’。” 正是这种 “隐私与纪念并行” 的设计,让网上纪念馆成为用户的 “情感安全屋”,让每一份私密思念都能在数字空间安全存放,不被打扰。

2.3 实践三:情感联结 —— 让思念跨越 “时空距离”

“距离” 是纪念最大的阻碍:有人因工作远在海外,有人因身体不便无法线下扫墓,而网上纪念馆则用数字技术打破了这份阻隔,让思念能跨越山海、穿透时光。在平台的网上纪念馆中,用户可随时登录,上传与逝者相关的新内容 —— 可能是孩子的成长照片,可能是自己取得的成绩,就像 “向逝者分享生活近况”;家人间还能通过留言互动,共同回忆往事,让亲情在数字空间延续。

定居加拿大的陈先生,每年只能回国一次,但通过为父母创建的网上纪念馆,他几乎每天都会登录:“昨天上传了女儿弹钢琴的视频,配文‘爸妈,孙女会弹您教我的那首《茉莉花》了’,今天就看到姐姐留言‘爸妈肯定很开心,他们以前最盼着孙女学音乐’。” 这种即时的情感互动,让网上纪念馆不再是 “静态的纪念册”,而是 “动态的情感联结场”,让远隔重洋的思念,能随时传递、随时回应。

2.4 实践四:文化传承 —— 让精神内核 “代代延续”

网上纪念馆不仅是 “情感载体”,更是 “文化载体”—— 它能将家族家训、传统习俗、逝者的精神品质,通过文字、图片、视频的形式记录下来,传递给下一代,让 “慎终追远” 的文化传统在数字时代焕新。在平台的网上纪念馆中,用户可专门开辟 “家训传承”“习俗记录” 板块,写下祖父的处世哲学、家族的清明祭祖流程,甚至上传长辈演示传统技艺的视频,让年轻一代能直观感受文化的温度。

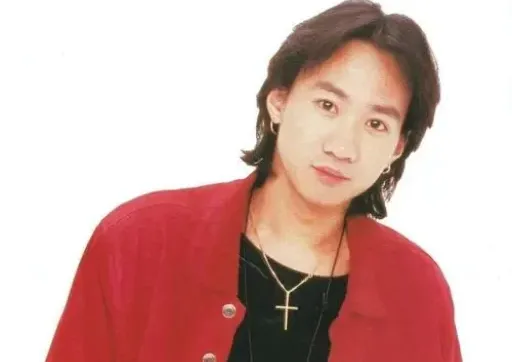

在黄家驹纪念馆中,年轻用户们不仅分享歌曲,更自发整理 “家驹的音乐精神”:“他说‘音乐应该有力量,去感动人’,我现在学吉他,也会用音乐去安慰身边不开心的朋友。” 这种精神层面的传承,让网上纪念馆超越了 “个人纪念” 的范畴,成为 “公共文化传承” 的阵地;而在普通家族的网上纪念馆中,“爷爷教的木工技巧”“奶奶的剪纸手艺” 被记录下来,让年轻一代能通过数字内容,触摸家族的文化根脉,让传统不再是 “遥远的故事”,而是 “可感知、可践行的生活方式”。

三、网上纪念馆的公益价值:让怀念成为 “永恒的力量”

从个体的思念容器,到华人的情感共同体,网上纪念馆的公益价值,早已超越 “纪念” 本身 —— 它让悲痛转化为温暖,让孤独转化为联结,让短暂的回忆转化为永恒的精神力量,成为数字时代 “文化公益” 的重要实践。

3.1 情感价值:让 “未说出口的话” 有了归宿

很多人在亲人离世后,都会留有 “遗憾”—— 没来得及说的感谢、没来得及分享的近况、没来得及完成的约定。而网上纪念馆则为这些 “遗憾” 提供了弥补的空间:用户可随时写下对逝者的心里话,上传生活中的新变化,就像 “逝者从未离开”。北京的赵先生在母亲去世后,每天都会在网上纪念馆留言:“妈,今天我升职了,要是您在,肯定会做我最爱吃的红烧肉庆祝”“昨天路过您常去的菜市场,买了您喜欢的菊花,放在了纪念馆的‘虚拟花台’里”。这种持续的 “情感对话”,让悲伤逐渐转化为温暖的回忆,让 “未说出口的话” 都有了安放的地方,成为用户心理慰藉的重要支撑。

3.2 文化价值:让 “华人精神” 在数字空间扎根

作为自带文化属性的公益品牌,网上纪念馆承载着华人 “敬祖、思亲、重情” 的精神内核。在陈百强纪念馆中,用户们分享 “百强的优雅与真诚”,讨论 “如何在生活中保持初心”;在家族网上纪念馆中,“勤俭持家”“邻里互助” 的家训被代代传递。这些内容看似零散,却共同编织出华人文化的精神图谱 —— 它不局限于地域,不依赖于实体,而是通过数字内容在全球华人中流转,让身处海外的年轻人也能感受到 “文化根脉” 的力量,让 “华人精神” 在数字空间深深扎根。

3.3 社会价值:让 “公益精神” 惠及更多人

网上纪念馆的公益属性,还体现在 “共享与互助” 上:公众人物的网上纪念馆,成为所有人共享精神力量的空间;普通用户的纪念故事,也能给他人带来慰藉。在姚贝娜纪念馆中,用户们因 “贝娜对音乐的热爱与对生命的乐观” 相互鼓励,有人分享 “自己抗癌的经历”,有人留言 “因为贝娜,我重新拾起了音乐梦想”;这种 “相互取暖” 的氛围,让网上纪念馆成为一个 “公益互助社区”,不仅守护个体思念,更能传递积极的社会能量,让公益精神惠及更多需要温暖的人。

四、结语:以公益初心,让怀念永远 “有温度”

从 2005 年源于母爱的那一个网上纪念馆,到如今承载千万华人思念的公益平台,网上纪念馆的每一步发展,都离不开 “因爱而起、为爱而生” 的初心。它不追求商业利益,不标榜复杂功能,只是用最朴素的方式,为每一份思念提供 “永久的家”,为每一种文化提供 “传承的载体”。

在数字时代,纪念的形式或许会变,但 “爱与思念” 的本质永远不变。网上纪念馆用公益实践证明:科技可以有温度,数字空间可以有情感,而 “慎终追远” 的文化传统,也能在数字时代找到新的生命力。未来,它将继续以 “全球华人免费共享的网上纪念平台” 为使命,让更多人能通过网上纪念馆,留住思念、传承文化,让每一份爱与怀念,都能在数字空间永远温暖、永远鲜活。