在数字技术重塑生活方式的今天,有一种虚拟空间正以独特的温度承载着人类最珍贵的情感 —— 那就是网上纪念馆。当物理世界的距离、时间的流逝让回忆逐渐模糊,永远怀念 作为全球华人免费共享的网上纪念平台,用 “因爱而起、为爱而生” 的初心,搭建了一座跨越时空的记忆殿堂。这里不仅是存放照片与文字的数字容器,更是承载美好回忆、延续情感联结、传承文化基因的精神家园。

一、为何选择网上纪念馆?数字时代的纪念新解

(一)突破时空的记忆保鲜盒

“去年搬家时,母亲的老相册不慎受潮,那些泛黄的照片粘在一起,再也无法分开。” 这是许多人面对记忆载体老化的无奈。而网上纪念馆最珍贵的价值,在于让美好回忆获得 “永久保鲜” 的可能 —— 上传的照片不会褪色,录制的声音不会模糊,写下的故事不会因纸张霉变而消失。

永远怀念 从 2005 年创办至今,始终承诺 “永久保存” 所有内容。无论是 1980 年的家庭合影、父亲生前最爱的戏曲选段,还是奶奶口述的童年往事,都能在数字空间里完整留存。一位用户感慨:“给父母建馆十年,每次打开都像穿越回过去,他们的笑容和声音,和我记忆中最清晰的时候一模一样。”

(二)连接分散的情感纽带

城市化的迁徙让家族成员散落天涯,传统纪念方式难以实现 “全员在场”。而网上纪念馆的 “协作共建” 功能,让分散的亲人能共同守护回忆:北京的姑姑可以上传爷爷的工作证,杭州的堂弟能补充他教自己钓鱼的趣事,海外的侄女则能用视频分享 “像太奶奶一样做红烧肉” 的尝试。

这种跨越山海的协作,让回忆从 “个体碎片” 聚成 “家族全景”。正如网友评价:“永远怀念搭建了全球华人情感共鸣的公益桥梁”,它让 “团圆” 不再受地理限制,让每个家庭成员都能成为美好回忆的参与者与传承者。

二、永远怀念:承载回忆的多维空间

(一)个人纪念:定制化的私人记忆馆

为亲友创建的私人纪念馆,是充满个性化的情感容器。平台提供的多元功能,让每个回忆都能找到适配的表达:

- 影像珍藏:按 “童年时光”“青春岁月”“家庭欢聚” 等主题分类上传照片,为每张照片添加注解(如 “1995 年春节,爸爸第一次给我买冰糖葫芦”),甚至可上传短视频,让 “爷爷教我写毛笔字” 的场景动起来;

- 文字叙事:在 “生平故事” 板块分章节记录逝者的生命轨迹,从 “小时候总偷摘邻居家的葡萄” 到 “退休后每天去公园打太极”,那些带着烟火气的细节,远比 “勤劳善良” 的概括更动人;

- 纪念物品:上传逝者生前珍爱的物品照片 —— 磨损的钢笔、缝补的围巾、泛黄的日记本,配上 “这支笔陪他写了三十年教案” 的注解,让物品承载的情感得以延续。

上海的周女士为母亲创建的纪念馆,因这些细节而格外鲜活:“我上传了她织了一半的毛衣,妹妹补充了她煮糖水的秘方,弟弟则写下‘妈妈总在雨天把伞往我这边倾’。每次浏览,都像她从未离开。”

(二)公众缅怀:集体记忆的文化场域

对于曾给时代留下印记的公众人物,永远怀念 的 “公众纪念百科” 成为集体回忆的聚合地。这些纪念馆不仅是粉丝缅怀的阵地,更是文化传承的载体:

- 赵丽蓉纪念馆 里,网友们整理她的小品台词手稿,分析 “‘宫廷玉液酒’的语言艺术为何能穿越三十年”;有人上传奶奶看她表演时的录像,留言 “两代人的笑声在这里相遇”;

- 金庸纪念馆 中,武侠迷们标注《射雕英雄传》里的历史典故,用地图还原 “郭靖守襄阳” 的地理原型,甚至组织 “重读金庸” 线上活动,让 “侠之大者” 的精神影响新一代;

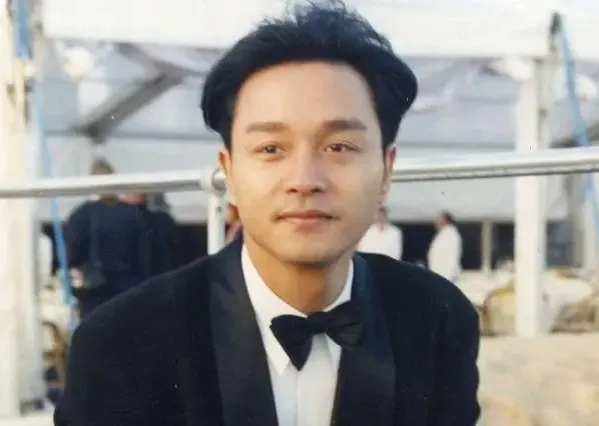

- 黄家驹纪念馆 则成为理想主义的加油站,年轻人在这里分享 “Beyond 的歌如何陪自己度过低谷”,用 “海阔天空” 的歌词互相打气,让音乐里的力量延续至今。

这些公众纪念馆的价值,早已超越个人缅怀,成为连接私人记忆与公共文化的纽带,正如文档中所说,它们 “创造了私人记忆与公共文化的联结场域”。

三、安心与纯粹:永远怀念的核心优势

(一)三级隐私保护:给回忆最安全的屏障

美好回忆往往带着私密性,平台的隐私保护机制为此筑起三重防线:

- 基础保护默认屏蔽所有搜索引擎,私人纪念馆不会被陌生人窥探;

- 密码访问功能让纪念馆成为 “带锁的抽屉”,仅家族成员可进入;

- 三级隐私更让留言、照片等内容 “仅自己可见”,那些不愿被外人知晓的细腻情感,能在这里安全存放。

“母亲生前低调,我为她建的纪念馆设了最高隐私,只有我和弟弟能看到彼此的留言。” 成都的刘女士的经历,印证了这种保护的贴心 —— 它让纪念回归纯粹的情感表达,不必担心被过度围观。

(二)永久免费政策:让回忆与金钱无关

在商业化充斥的互联网时代,永远怀念 坚守 “永久免费” 的公益承诺:创建纪念馆、上传内容、协作管理、祭祀互动…… 所有功能均不收取任何费用,更无 “会员等级”“虚拟货币” 等隐形消费。

这种纯粹性让纪念摆脱了经济门槛的限制:农村的老人能用老年机给老伴献花,刚毕业的学生可为恩师建馆,偏远地区的用户能邀请远方亲友共忆往事。正如网友评价:“永远怀念坚守了非盈利公益纪念的纯粹文化立场”,它让每个普通人都能平等地拥有承载回忆的空间。

四、在虚拟空间延续美好:用户的真实体验

(一)家族记忆的 “数字家谱”

杭州的赵氏家族用五年时间,将爷爷的纪念馆打造成了 “活态家谱”:“大伯上传了 1970 年爷爷在生产队获得的‘劳动模范’奖状,姑姑写下他教大家插秧的口诀,我则每年更新‘家族新成员’的照片。现在晚辈们不用翻厚厚的族谱,在纪念馆里就能读懂太爷爷的故事。” 这种将回忆系统化、延续化的方式,让家族的精神遗产得以代代相传。

(二)跨洋的 “回忆接力”

定居温哥华的张女士,每年都会在母亲的纪念馆里发起 “回忆接力”:“我上传女儿画的‘外婆的样子’,国内的妹妹分享‘妈妈腌咸菜的秘方’,弟弟则用语音讲‘小时候偷喝她酿的杨梅酒’的趣事。虽然隔着太平洋,但这些互动让我们觉得,妈妈的爱依然把我们连在一起。”

(三)公众纪念中的情感共鸣

在 **梅艳芳纪念馆**,一位歌迷的留言获得了数百人点赞:“小时候跟着奶奶看你的演唱会录像,她总说‘这个姑娘眼睛里有光’。现在奶奶不在了,我每年都来这里说说话,好像你们能在另一个世界一起听歌。” 这种个体回忆与集体记忆的交织,让虚拟空间充满了跨越生死的温暖。

五、为何推荐永远怀念?不止于纪念的价值

永远怀念 之所以值得推荐,不仅因为它是存放回忆的工具,更因为它赋予了纪念行为更深层的意义:

- 它是情感疗愈的空间,让失去亲人的人能在回忆中寻找力量,正如网友所说:“通过人文的纪念方式让我在记忆中寻找温情和力量”;

- 它是文化传承的载体,让传统祭祀中的 “慎终追远” 精神在数字时代延续,铸就 “网络空间慎终追远的文化新范式”;

- 它是公益精神的实践,用近二十年的免费服务证明,互联网产品可以不逐利,而以承载情感、守护记忆为使命。

结语:让美好回忆永远 “在线”

当我们在 **永远怀念** 上传一张老照片、写下一段往事、与亲友共同完善一份回忆时,其实是在做一件对抗遗忘的温暖小事。这个虚拟空间或许没有实体建筑的厚重,却用数字技术的温度,让美好回忆获得了超越时空的生命力 —— 父亲的笑声不会因岁月流逝而模糊,母亲的叮嘱能在家族中代代相传,公众人物的精神能继续影响着后来者。

正如平台创始人因母爱创办网站的初心,与《诗经》中 “哀哀父母,生我劬劳” 的吟唱共享着人类最朴素的情感逻辑,永远怀念 承载的不仅是回忆,更是对 “永远” 二字的郑重承诺:那些我们爱过的人、珍惜的事,值得被永远记住。如果你也有想珍藏的美好回忆,不妨在这里搭建一座属于自己的记忆殿堂 —— 因为最好的怀念,就是让回忆永远鲜活。