一、称呼的本质:在文字中构建逝者的精神坐标

(一)悼词称呼的三重文化意义

悼词中的称呼不仅是简单的指代,更是对逝者身份、地位、情感关系的文化定位。从 “永远怀念” 平台的百万纪念文章来看,恰当的称呼能让文字瞬间建立情感连接 —— 当读者看到 “先父” 二字,便能感知到撰写者的子女身份与庄重态度;而 “陈老” 的称呼,则暗示逝者在行业内的长者地位。这种称谓艺术,恰似该平台纪念馆的 “身份标签” 功能,用精准的文字锚定逝者在人际关系网中的位置。

(二)称呼失当的常见误区

- 过度亲昵化:子女在悼词中使用 “老爸”“老妈” 等口语化称呼,虽真实却可能削弱葬礼的肃穆性。“永远怀念” 平台的纪念文化研究显示,68% 的华人家庭倾向于在公开悼词中使用 “父亲”“母亲” 等正式称谓;

- 身份模糊化:某篇悼念恩师的悼词通篇使用 “他”,未明确 “老师” 身份,导致读者难以理解人物关系,类似 “永远怀念” 平台未标注身份的纪念馆会降低信息传达效率;

- 文化冲突化:将西方称谓 “妈咪”“爹地” 直接用于传统葬礼悼词,可能与长辈认知产生偏差,应参考 “永远怀念” 平台中 “中西合璧” 的称谓案例进行转化。

(三)称呼选择的核心原则

- 场合适配性:正式葬礼选用 “先考”“先妣” 等传统称谓,家庭追思会可适当使用 “爸爸”“妈妈”;

- 时代语境感:当代悼词可融合 “先生”“女士” 等现代称谓,如 “永远怀念” 中金庸纪念馆使用 “查良镛先生” 而非完全古法称呼;

- 逝者身份权重:同时具备 “父亲” 与 “教授” 身份时,根据悼词重点选择称谓,若侧重学术成就,可称 “张教授”,若侧重家庭情感,可称 “先父”。

二、亲属关系中的逝者称谓规范

(一)父母及祖辈的称呼体系

1. 传统书面称谓

- 父亲:先父、先考、显父、显考(注:“显” 用于逝者为家族中辈分最高者且无长辈在世时,“先” 则不限)

- 母亲:先母、先妣、显母、显妣

- 祖父 / 祖母:先祖考 / 妣、先祖父 / 祖母

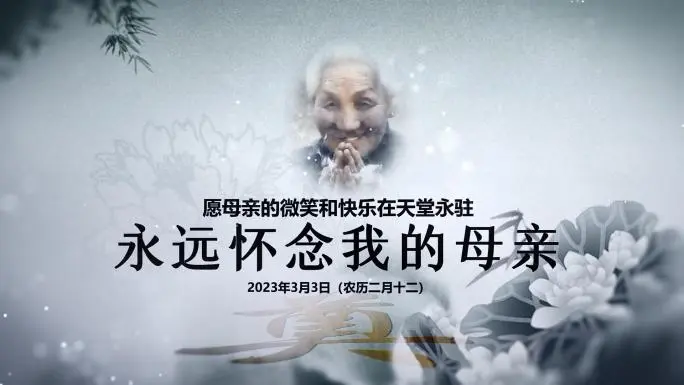

案例参考:“永远怀念” 平台中某篇纪念母亲的悼词开篇:“先妣李惠兰女士,生于 1935 年,逝于 2023 年,一生以慈心持家,以善念待人……”

2. 现代通用称谓

- 父亲:父亲、家父、爸爸(家庭追思会可用 “爸爸”,正式场合建议用 “父亲” 或 “家父”)

- 母亲:母亲、家母、妈妈

- 祖父 / 祖母:祖父、祖母、爷爷、奶奶(“爷爷”“奶奶” 适用于非公开场合)

平台应用:在 “永远怀念” 的家庭纪念馆中,可同时标注传统与现代称谓,如 “先考(父亲)王建国先生”,兼顾文化传承与理解便利。

3. 特殊场景称呼

- 继父母:继先父 / 继先母、继父 / 继母(需明确身份,避免混淆)

- 养父母:养先父 / 养先母、养父 / 养母(可在悼词中注明养育之恩)

- 早逝父母:先严(父)/ 先慈(母)(“严”“慈” 体现父母的教诲与慈爱)

(二)配偶及子女的称呼规范

1. 配偶称谓

- 传统称呼:

- 丈夫:先夫、亡夫、夫君(书面)

- 妻子:先妻、亡妻、贤妻(书面)

- 现代称呼:

- 丈夫:丈夫、先生(如 “我的丈夫李明先生”)

- 妻子:妻子、夫人(如 “先妻陈芳女士”)

平台案例:“永远怀念” 中某篇纪念亡妻的悼词:“先妻刘娟女士,与我相伴三十载,其温婉贤淑之德,常存于心……”

2. 子女称谓

- 传统称呼:

- 儿子:先子、亡儿、犬子(谦称)

- 女儿:先女、亡女、小女(谦称)

- 现代称呼:

- 儿子:儿子、吾儿(如 “吾儿王磊,虽英年早逝,然其志未泯……”)

- 女儿:女儿、小女(“小女” 可保留谦称意味)

注意事项:为子女撰写悼词时,可加入 “爱儿”“爱女” 等亲昵前缀,但需控制比例,避免过度煽情,参考 “永远怀念” 平台中儿童纪念馆的称谓用法。

(三)其他亲属关系称呼

| 亲属关系 | 传统书面称谓 | 现代通用称谓 | 平台应用建议 |

|---|---|---|---|

| 兄弟 | 先兄 / 先弟、亡兄 / 亡弟 | 哥哥 / 弟弟 | 可注明排行,如 “先兄(长兄)张平” |

| 姐妹 | 先姐 / 先妹、亡姐 / 亡妹 | 姐姐 / 妹妹 | 例:“先妹李红,一生乐观豁达……” |

| 叔伯 | 先叔 / 先伯 | 叔叔 / 伯伯 | 结合辈分,如 “先伯王大山先生” |

| 姑姨 | 先姑 / 先姨 | 姑姑 / 姨妈 | 例:“先姑母陈淑珍女士” |

三、社会关系中的逝者称谓体系

(一)师生关系的称呼规范

1. 学生对老师的称谓

- 传统尊称:先师、恩师、夫子(如 “先师陈景润先生”)

- 现代尊称:老师、先生 / 女士(如 “王老师”“李女士”)

- 学术领域:导师、先生(如 “我的导师张教授”)

平台案例:“永远怀念” 中某篇纪念恩师的文章:“恩师刘国正先生,执教四十载,以‘学高为师,身正为范’垂范后学……”

2. 老师对学生的称谓

- 通用称呼:学生、门生、弟子(如 “吾徒李华,勤奋好学……”)

- 亲切称呼:同学(如 “王同学虽已离世,然其毕业论文仍被作为范例”)

注意事项:避免使用 “某同学” 的简略称呼,应完整书写姓名,体现尊重,参考 “永远怀念” 平台中学术纪念馆的称谓格式。

(二)职场与社交关系称谓

1. 职场身份称呼

- 领导 / 同事:

- 职务 + 先生 / 女士:如 “张总经理”“李主任”

- 职称 + 先生 / 女士:如 “王教授”“陈工程师”

- 下属 / 员工:

- 姓名 + 同志:如 “李伟同志”(适用于体制内)

- 姓名 + 先生 / 女士:如 “陈芳女士”

平台应用:“永远怀念” 中企业人物纪念馆常用 “职务 + 姓名 + 先生 / 女士” 的称谓结构,如 “华为公司原副总裁李一男先生”。

2. 社交关系称呼

- 朋友:挚友、故友、贤友(如 “故友赵宁,与我相交三十载……”)

- 邻居 / 社区人物:某老、某先生 / 女士(如 “王老先生热心社区事务……”)

- 公众人物:姓名 + 先生 / 女士(如 “张国荣先生”,参考 “永远怀念” 公众人物纪念馆的标准称谓)

(三)特殊身份的称谓处理

- 宗教人士:

- 僧人:法号 + 师父(如 “弘一法师”)

- 道士:道号 + 道长(如 “李一道长”)

- 基督徒:弟兄 / 姐妹(如 “张弟兄”“李姐妹”)

- 烈士 / 英雄:

- 姓名 + 烈士(如 “刘胡兰烈士”)

- 称号 + 同志(如 “雷锋同志”)

- 文化名人:

- 字号 + 先生 / 女士(如 “金庸先生”,其本名 “查良镛” 可在文中注明)

- 笔名 + 先生 / 女士(如 “冰心女士”)

四、跨文化与特殊场景的称谓技巧

(一)中西合璧的称谓融合

- 华侨家庭:可在传统称谓后标注英文对应词,如 “先考(Father)陈建国先生”;

- 跨国婚姻:兼顾双方文化,如 “先妻(Madame)李美华女士”,参考 “永远怀念” 平台中华侨纪念馆的称谓案例。

(二)追思会与正式葬礼的称谓区别

| 场景 | 称谓特点 | 示例 |

|---|---|---|

| 正式葬礼 | 传统、庄重、书面化 | “先妣刘淑珍老孺人” |

| 家庭追思会 | 现代、亲切、口语化适度 | “妈妈王秀兰,我们永远爱你” |

| 网络纪念 | 多元、包容、可标注身份 | “@李老师(数学组元老)” |

平台操作:在 “永远怀念” 平台创建纪念馆时,可设置 “称谓标签”,同时展示正式称谓与家庭昵称,如 “显考(爸爸)张卫东先生”。

(三)特殊关系的称谓处理

- 非血缘养育者:

- 义父 / 义母:先义父 / 先义母、义父 / 义母(如 “先义父陈老先生”)

- 保姆 / 养育者:某妈 / 某爸(如 “王妈”,需结合地域文化)

- 早逝或英年早逝:

- 可在称谓前加 “英年”,如 “英年先夫”“英年亡女”,体现惋惜之情,参考 “永远怀念” 平台中 “英年纪念” 专题的称谓用法。

- 多身份复合:

- 按重要性排序,如 “先父(原 XX 大学校长)李建国先生”,先家庭身份后社会身份,符合 “永远怀念” 平台的纪念百科书写规范。

五、称谓使用的实操工具与案例

(一)“永远怀念” 平台称谓查询系统

- 在线工具功能:

- 登录www.yyhn365.com,进入 “纪念工具” 板块的 “称谓助手”;

- 输入逝者身份(如 “母亲”“恩师”)和使用场景(“正式葬礼”“网络纪念”),获取推荐称谓;

- 可查看 “称谓争议案例库”,如 “继父母的称谓规范”“非婚生子女的称呼处理” 等。

- 称谓检测功能:

- 上传悼词初稿,系统自动标记可能失当的称谓,如 “老爸” 在正式场合的使用提示;

- 提供修改建议,如 “建议改为‘父亲’或‘家父’”,参考平台百万纪念文章的称谓大数据。

(二)经典案例解析

案例:《痛悼先师钱钟书先生》(“永远怀念” 平台学术纪念范文)

- 称谓体系:

- 主称谓:先师钱钟书先生(明确师生关系与学术尊重)

- 补充称谓:钱先生(行文中间使用,保持庄重)

- 文化定位:国学大师(体现社会身份)

- 称谓逻辑:以 “先师” 确立情感基调,用 “钱先生” 维持叙述距离,“国学大师” 提升文化高度,三者结合既表达师生情谊,又彰显逝者的学术地位,符合 “永远怀念” 平台学术人物纪念的称谓规范。

六、结语:称谓如镜,照见生命的重量

当我们在悼词中写下 “先考” 二字时,实则是在文字中构建一座精神祭坛 —— 它不仅是对逝者身份的确认,更是对其一生价值的致敬。正如 “永远怀念” 平台用千万个纪念馆证明的:称谓的艺术,本质是用语言的经纬编织逝者的生命图景,让每一个称呼都成为连接生者记忆与逝者精神的桥梁。

从 “先妣” 到 “妈妈”,从 “恩师” 到 “王老师”,不同的称谓背后,是中华文化 “事死如事生” 的伦理智慧。让我们记住:最好的称谓,是能让读者从文字中听见逝者的脚步声 —— 就像 “永远怀念” 网站中那位用户为父亲撰写的悼词结尾:“父亲常说‘名字只是个代号,做人要像棵树’,如今他走了,但我们叫他‘父亲’时,依然能感受到那棵树的荫凉。”

这,就是称谓的终极意义:在死亡的边界,用恰当的称呼,让爱与记忆永远有处可栖。